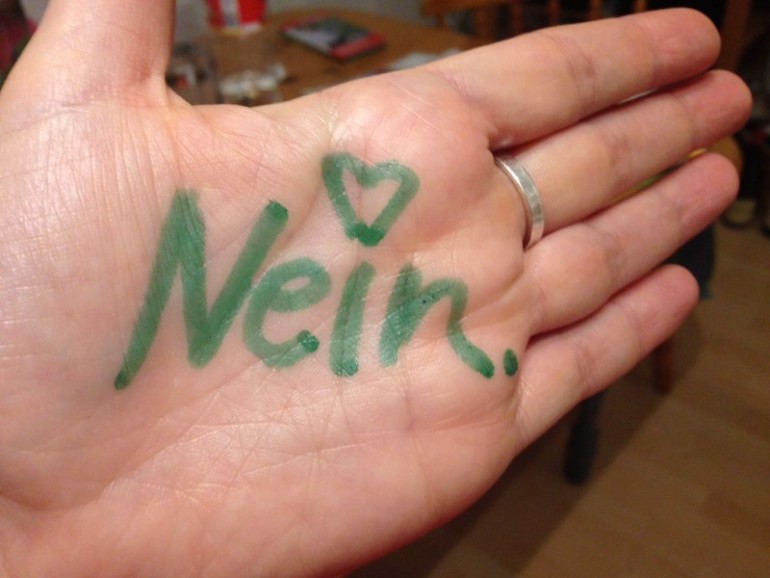

Die Basis eines guten Selbstwertgefühls ist die Fähigkeit, nein zu sagen, wenn wir nein meinen. Selbstliebe und die Liebe zu anderen beginnt mit der Kunst der gesunden Abgrenzung, denn das Nein zu dem, was für uns nicht stimmt, ist das Ja zu uns selbst. Ich habe am Wochenende eine ganz und gar unvollständige Nein-Liste (Download hier oder siehe im Anschluss an den Beitrag) zusammengeschrieben, die meine Leser inspirieren möge. Wozu? Nicht zu allem „Ja und Amen“ zu sagen. Du kannst die Liste kürzen, erweitern, umschreiben. Nimm dir, was zu dir passt. Den Rest hau‘ hinten rüber. Die Frage “Ich oder der andere zuerst?” braucht nämlich eine entschiedene Antwort – ansonsten können wir jeden echten persönlichen Fortschritt vergessen, egal wie wir uns sonst ins Zeug legen, in uns „putzen und aufräumen“. Ganz einfach, weil in dieser Antwort unsere eigene Kraft liegt. Entweder wir nehmen sie zu uns oder wir geben sie ab. Je mehr wir auf Bestätigung im Außen schielen, je mehr wir anderen die Macht zugestehen, darüber zu entscheiden, ob wir doch irgendwie ok und liebenswert sind, desto schwächer und ohnmächtiger fühlen wir uns. Unser Potential ist gebunden. Erst, wenn wir das Nein gleichberechtigt und bewusst integriert haben, spüren wir wieder ganz konkret, wo zum Beispiel Rücksicht angebracht ist oder Rebellion oder Sinn für Humor oder lebendiger Zorn oder wo hundert Prozent Gradlinigkeit den anderen vielleicht überfordern würde. Ja, dann erst fühlen wir wahrhaft mit. Wer ohne Scham, Schleimerei und schlechtes Gewissen nein sagen kann, muss sich nicht mehr verbiegen. Er ist in Kontakt mit sich und seiner inneren Wahrheit und Würde. Einer meiner wichtigsten Sätze, die ich in den letzten 24 Stunden gelesen habe, lautet: “ Integrierte Aggression ist einfach Klarheit.“ Warum er für mich so wichtig ist? Weil immer, wenn ich mich verbogen habe – aus Angst, nicht zu genügen oder andere zu enttäuschen – sich früher oder später Frust und Aggression durch mich manifestiert haben. Ich wurde unzufrieden, launisch und wütend, habe verletzende und grobe Sachen gesagt, nicht mehr zugehört, Türen geknallt, Sachen zerschmissen und gehörig Dampf abgelassen. Heute weiß ich, dieser Dampf waren all die faulen Kompromisse, denen wohl jeder Mensch auf seinem Weg begegnet. Es waren all die verpufften Gelegenheiten zur Selbstliebe. Die einen reagieren mit Dampf, andere mit Rückzug und Depression. Manche Menschen lachen, wenn ihnen eigentlich eher zum Heulen zumute ist und wieder andere ziehen sich gewohnheitsmäßig Alltagsdrogen rein… Wir alle haben Mittel und Wege gefunden, die Leere in unserem Inneren zu kompensieren. Hingegen immer dann, wenn wir eine klare Entscheidung treffen, wenn wir uns quasi selbst definieren, Position beziehen, uns ausrichten…. weitet sich unsere Perspektive, unser Potential und unser Herz. Auch das bedeutet erwachen. Erwachen für den Weg der Heilung. Und wem das verbal schon zu heilig ist…. Es gibt einen herrlichen Spruch von Marc Allen, der einmal trefflich sagte: „Lass den Scheiß und mach, was dran ist!“ Fühlt sich gut an, oder?! Will sagen, ein authentisches Nein zu Blödsinn und Gewohnheit, kann enorm helfen, den Boden unter den eigenen Füßen wieder zu spüren. Nährboden. Endlich. Ja.

Meine (unvollständige) Nein-Liste

Was ich nicht mehr mache…

- Mich abhetzen.

- Morgens aus dem Bett springen. Ich lasse mir Zeit, die ich brauche, um den Tag ruhig und entspannt zu beginnen.

- Ohne Haustiere leben.

- Kompromisse schließen zu Lasten meiner Bedürfnisse, um mit jedem Frieden zu halten.

- Fleisch essen.

- Meinem kritischen Verstand alles glauben, was er mir als vermeintliche Wahrheit verkauft.

- Mit Leuten streiten, die debattieren als Sport betrachten.

- Meine Kreditkarten einsetzen, sofern ich die Abrechnung nicht vollständig zum Monatsende begleichen kann.

- Etwas, was ich nicht mag oder brauche, bei mir zu Hause aufbewahren.

- X-mal am Tag meinen Facebook-Account checken.

- Den Mund halten, wenn jemand sich daneben benimmt.

- Im Sommer Schuhe tragen, wenn barfuß laufen schöner ist.

- Über Regen und schlechtes Wetter motzen.

- Zu Events gehen, bei denen stundenlang nur sinnlos geschwatzt wird.

- Klatsch tolerieren oder daran teilnehmen.

- Aus Bequemlichkeit Fastfood essen, statt Zeit zu investieren, mir bewusst, ein gutes Mahl zu bereiten.

- Mit schwierigen Lebenssituationen allein fertig werden.

- Jemanden engagieren – sei es ein Anwalt, ein Arzt, ein Gesundheitsdienstleister oder was/wer auch immer, der mich respektlos behandelt.

- Während der Mahlzeiten Telefonate annehmen.

- Verbale Übergriffe von einem Vorgesetzten oder Mitarbeiter hinnehmen.

- Zur Arbeit gehen, wenn ich krank bin.

- Meine Meinungen für mich behalten, wenn sie mit denen der anderen im Raum nicht übereinstimmen.

- Mir von sozialen Normen diktieren lassen, wofür ich mich interessieren sollte, sei es Kleidung, Essen, Kunst, Musik und dergleichen. Ich mag das, was ich mag.

- Zeit in Beziehungen investieren, die nicht damit harmonieren, wer ich bin und wer ich sein will.

- Nicht sinnvolle Verpackungen in Restaurants, Geschäften etc. akzeptieren.

- Bücher, an denen ich die Lust verloren habe, zu Ende lesen.

- Werbepost mit ins Haus nehmen (vor meiner Tür steht eine Papiertonne).

- Mich verpflichtet fühlen, Zeit mit Familienmitgliedern oder Freunden verbringen, die sich für ein dauerhaft chaotisches, uninspiriertes oder langweiliges Leben entschieden haben.

- Mich schlecht dabei fühlen, Nein zu sagen, wenn ein Nein das Beste für mich ist.

- Im Geiste bei der Arbeit verweilen, wenn ich nicht arbeite.

- Mir von Fernsehsendern vorschreiben lassen, wann ich meine Lieblingsshows ansehen soll (es gibt Mediatheken oder die Möglichkeit, Sendungen aufzuzeichnen).

- Mein E-Mail-Programm auf den automatischen Empfang neuer Nachrichten einstellen. Ich entscheide, wann ich meine Mails bekomme.

- Kleidungsstücke aufbewahren, von denen ich hoffe, dass sie mir „irgendwann“ passen.

- Irgendwas wegwerfen, was recycelt werden kann.

- Autos kaufen, die nicht treibstoffsparend sind.

- Zeit mit Leuten verbringen, die zu mir reden statt mit mir.

- Die Gefühle anderer wichtiger nehmen als meine eigenen.

- Diskutieren statt konsequent handeln und umsetzen.

- Die Schuld bei anderen suchen.

- Männern (vor allem im Business) für verantwortliche Positionen den Vortritt lassen.

- Annehmen, dass – nur wenn ich perfekt funktioniere, ich Anerkennung und Lob verdiene.

- Mich in Dramen anderer Menschen verwickeln.

- Einem äußeren Guru folgen.

- Dinge, die mir gut tun, auf die lange Bank schieben.

- Mir Sorgen um das liebe Geld machen. (Sorgen hat man nicht, man muss sie sich schon machen.)

- Zu glauben, wenn ich zuerst an mich denke, wäre das egoistisch.

- Zu glauben, dass nur das, was ich anfassen kann, auch real ist.

- Zulassen, dass andere meinen Wert bestimmen. (Selbstwert kommt von innen.)

- Viel zu spät ins Bett gehen.

- Mich zu Konkurrenz zu anderen Frauen/Männern anstiften lassen.

- Stärke mit Härte verwechseln.

- Konflikten aus dem Weg gehen… um des lieben (Schein-) Frieden willens.

- Lachen, wenn ich lieber ernst bleiben möchte. Und ernst bleiben, wenn ich ein Lachen in mir fühle.

- Mich mit Musik oder anderen Geräuschen ablenken, wenn mir nach Stille ist.

(Liste inspiriert durch Cheryl Richardson „Sei dir wichtig!“)

verzweifeln, weinen, fallen, wieder aufstehen… die mich halten und mich halten lassen. Mensch, der du an meiner Seite dieses unglaubliche Leben atmest… Ich verneige mich vor dir!

verzweifeln, weinen, fallen, wieder aufstehen… die mich halten und mich halten lassen. Mensch, der du an meiner Seite dieses unglaubliche Leben atmest… Ich verneige mich vor dir!

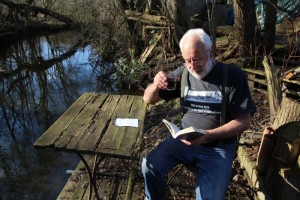

u – ist 25 Jahre jünger. „Den trage ich ununterbrochen seit 1970“, erklärt Cremer schmunzelnd. „Mein kleiner Protest nach der Armeezeit.“ Bart und Proteste werden zu seinen Markenzeichen. Ja, Widerstände haben ihm immer Spaß gemacht. „Die Genossen ärgern“ war für den Kommissionshändler Cremer zu DDR-Zeiten fast wie ein Sport. „Ich mochte dieses Land nicht“, gibt er rückblickend zu. Dafür liebt er Bücher. Damals vor allem die von Christa Wolf, Stefan Heym, Ulrich Plenzdorf, Hermann Kant, Jürgen Borchert oder Erich Loest. Er verkauft nicht nur deren Geschichten auf einem Strandkarren, aus einem alten B 1000 heraus oder in seinem Büchereck in der Dankwartstraße, sondern holt jene intellektuellen Widerspenstigen des Ostens allesamt nach Wismar. „Ich habe halt Lesungen gemacht mit Leuten, die mir passten“, erinnert sich der Wismarer. „An Heym habe ich bestimmt vier, fünf Jahre gearbeitet“, sagt er. Cremers Beharrlichkeit wird belohnt. Mit Stefan Heym, dem bekannten Schriftsteller und Bürgerrechtler, quatscht er im März 1979 schließlich bis tief in die Nacht. Das bringt ihm neben viel Inspiration auch eine Hausdurchsuchung der Stasi ein. Für Ulrich Plenzdorf kriegt er zwei Jahre Mensa-Verbot. „Mensch, das hat Spaß gemacht“, sagt Jürgen Cremer, zieht genüsslich an seiner Zigarette und grinst in sich hinein. Angst? „Nein, die hab ich nie wirklich gehabt“, beantwortet er die Frage nach kurzem Zögern. „Ich wollte immer wissen, wie weit ich gehen kann.“ Nach der Wende wird Cremer Wismars erster frei gewählter Kultursenator. „Das waren vier aufregende Jahre in der Bürgerschaft“, erzählt er anerkennend. „Keiner hatte Ahnung, wie es geht, doch wir waren voll und ganz bei der Sache.“ Von „Rosi“ alias Rosemarie Wilcken übernimmt er einen Tag lang sogar das Bürgermeisteramt. Eine Urkunde über diesen Deal hängt jahrelang in seinem Büchereck. Nein, tauschen möchte er aktuell auf gar keinen Fall mit den lokalen Politikern. „Heute lasse ich mich regieren“, frotzelt er. Seit fünf Jahren ist Jürgen Cremer Rentner. „Bisher hatte ich noch nicht eine Minute Langeweile“, gibt er zu. Vor allem die Maulwürfe auf seinem Gartengrundstück in Moidentin halten ihn auf Trab. Viel Zeit verbringt er hier: harkt, grubbert, baut, sortiert, liest und genießt. „Ich habe mich hier schon als Kind sehr wohl gefühlt“, schmeichelt Cremer seinen 800 Quadratmetern Land direkt am Wallensteingraben. Die kleine Oase in direkter Nachbarschaft zum Moidentiner Bahnhof hat er von seinem Großvater übernommen. Von ihm, Martin Pusch, übernimmt er 1972 auch den Papier- und Buchdruckladen in der damaligen Karl-Liebknecht-Straße. Bereits als Knirps lochte er dort die Lottoscheine der Kunden. Journalist wäre er gern geworden, erzählt Jürgen Cremer – oder Innenarchitekt, Tischler, Seefahrer. Das Leben entscheidet anders. Er bleibt im Familienunternehmen, lernt Handelskaufmann. Mitte der 70er-Jahre lässt er sich dann in Leipzig zum Buchhändler ausbilden. Die Bücherwelten von Hartpappe, Reclam, Hinstorff und Co. sind sein Element. „Mit Aalfisch, reichlich rotem Wein und weiteren Mätzchen“ kommt der Wismarer immer wieder an Exportreserven und Titel, von denen andere Buchhändler im Osten damals nur träumten. Außerdem hätte ohne ihn damals wohl niemand in Wismar je eine Bibel gekriegt. „Ich war immer ein beweglicher Mensch“, lautet Cremers Selbsteinschätzung im Rückspiegel. „Heute hat jeder alles“, sinniert er. Lange spürt er dem eigenen Satz nach. Dann sagt er: „Manchmal wünsche ich mir den Mangel zurück. Ganz ehrlich, dieses widerliche Überangebot an jeder Ecke kotzt mich an.“ Klare Worte von einem, der schon zu Mauerzeiten per Dauervisum in den Westen reisen durfte. Konsum hat ihn dabei nie sonderlich interessiert. Wir reden über Werte. Die eigenen zu reflektieren, lässt er sich Zeit. „Soziale Gerechtigkeit“, sagt er schließlich nach einer Pause. Ein Grund, warum er 1990 in Wismar als einer der Ersten in die SPD eintritt. Sein Mitgliedsbuch trägt die Nummer 14. „Ja, kann ich so stehen lassen“, setzt er noch mal nach. Ungerechtigkeit mag ich überhaupt nicht.“ Mag er sich selbst? Auch darüber redet Jürgen Cremer. „Ich bin wohl nicht der, den ich oft gegeben habe“, spricht er einige Gedanken offen aus, die nach einem intensiven Leben immer mal wieder im Kopf kreisen. Altersweisheit mit 70? „Davon merke ich nicht viel“, lacht er. „Jedenfalls wünsche ich mir, dass ich noch lange wach und gesund bleibe.“ Vor zehn Jahren zum 60. Geburtstag war er mit seiner Frau Sybille in New York. Und heute? „Ich soll nüchtern und pünktlich zu einer Feier erscheinen, die Freunde und Weggefährten für mich organisiert haben. Ich bin dort nur Gast.“Ich wollte immer wissen, wie weit ich gehen kann. Angst? Nein, hab ich nie gehabt.“JürgenCremer, Wismarer Urgestei

u – ist 25 Jahre jünger. „Den trage ich ununterbrochen seit 1970“, erklärt Cremer schmunzelnd. „Mein kleiner Protest nach der Armeezeit.“ Bart und Proteste werden zu seinen Markenzeichen. Ja, Widerstände haben ihm immer Spaß gemacht. „Die Genossen ärgern“ war für den Kommissionshändler Cremer zu DDR-Zeiten fast wie ein Sport. „Ich mochte dieses Land nicht“, gibt er rückblickend zu. Dafür liebt er Bücher. Damals vor allem die von Christa Wolf, Stefan Heym, Ulrich Plenzdorf, Hermann Kant, Jürgen Borchert oder Erich Loest. Er verkauft nicht nur deren Geschichten auf einem Strandkarren, aus einem alten B 1000 heraus oder in seinem Büchereck in der Dankwartstraße, sondern holt jene intellektuellen Widerspenstigen des Ostens allesamt nach Wismar. „Ich habe halt Lesungen gemacht mit Leuten, die mir passten“, erinnert sich der Wismarer. „An Heym habe ich bestimmt vier, fünf Jahre gearbeitet“, sagt er. Cremers Beharrlichkeit wird belohnt. Mit Stefan Heym, dem bekannten Schriftsteller und Bürgerrechtler, quatscht er im März 1979 schließlich bis tief in die Nacht. Das bringt ihm neben viel Inspiration auch eine Hausdurchsuchung der Stasi ein. Für Ulrich Plenzdorf kriegt er zwei Jahre Mensa-Verbot. „Mensch, das hat Spaß gemacht“, sagt Jürgen Cremer, zieht genüsslich an seiner Zigarette und grinst in sich hinein. Angst? „Nein, die hab ich nie wirklich gehabt“, beantwortet er die Frage nach kurzem Zögern. „Ich wollte immer wissen, wie weit ich gehen kann.“ Nach der Wende wird Cremer Wismars erster frei gewählter Kultursenator. „Das waren vier aufregende Jahre in der Bürgerschaft“, erzählt er anerkennend. „Keiner hatte Ahnung, wie es geht, doch wir waren voll und ganz bei der Sache.“ Von „Rosi“ alias Rosemarie Wilcken übernimmt er einen Tag lang sogar das Bürgermeisteramt. Eine Urkunde über diesen Deal hängt jahrelang in seinem Büchereck. Nein, tauschen möchte er aktuell auf gar keinen Fall mit den lokalen Politikern. „Heute lasse ich mich regieren“, frotzelt er. Seit fünf Jahren ist Jürgen Cremer Rentner. „Bisher hatte ich noch nicht eine Minute Langeweile“, gibt er zu. Vor allem die Maulwürfe auf seinem Gartengrundstück in Moidentin halten ihn auf Trab. Viel Zeit verbringt er hier: harkt, grubbert, baut, sortiert, liest und genießt. „Ich habe mich hier schon als Kind sehr wohl gefühlt“, schmeichelt Cremer seinen 800 Quadratmetern Land direkt am Wallensteingraben. Die kleine Oase in direkter Nachbarschaft zum Moidentiner Bahnhof hat er von seinem Großvater übernommen. Von ihm, Martin Pusch, übernimmt er 1972 auch den Papier- und Buchdruckladen in der damaligen Karl-Liebknecht-Straße. Bereits als Knirps lochte er dort die Lottoscheine der Kunden. Journalist wäre er gern geworden, erzählt Jürgen Cremer – oder Innenarchitekt, Tischler, Seefahrer. Das Leben entscheidet anders. Er bleibt im Familienunternehmen, lernt Handelskaufmann. Mitte der 70er-Jahre lässt er sich dann in Leipzig zum Buchhändler ausbilden. Die Bücherwelten von Hartpappe, Reclam, Hinstorff und Co. sind sein Element. „Mit Aalfisch, reichlich rotem Wein und weiteren Mätzchen“ kommt der Wismarer immer wieder an Exportreserven und Titel, von denen andere Buchhändler im Osten damals nur träumten. Außerdem hätte ohne ihn damals wohl niemand in Wismar je eine Bibel gekriegt. „Ich war immer ein beweglicher Mensch“, lautet Cremers Selbsteinschätzung im Rückspiegel. „Heute hat jeder alles“, sinniert er. Lange spürt er dem eigenen Satz nach. Dann sagt er: „Manchmal wünsche ich mir den Mangel zurück. Ganz ehrlich, dieses widerliche Überangebot an jeder Ecke kotzt mich an.“ Klare Worte von einem, der schon zu Mauerzeiten per Dauervisum in den Westen reisen durfte. Konsum hat ihn dabei nie sonderlich interessiert. Wir reden über Werte. Die eigenen zu reflektieren, lässt er sich Zeit. „Soziale Gerechtigkeit“, sagt er schließlich nach einer Pause. Ein Grund, warum er 1990 in Wismar als einer der Ersten in die SPD eintritt. Sein Mitgliedsbuch trägt die Nummer 14. „Ja, kann ich so stehen lassen“, setzt er noch mal nach. Ungerechtigkeit mag ich überhaupt nicht.“ Mag er sich selbst? Auch darüber redet Jürgen Cremer. „Ich bin wohl nicht der, den ich oft gegeben habe“, spricht er einige Gedanken offen aus, die nach einem intensiven Leben immer mal wieder im Kopf kreisen. Altersweisheit mit 70? „Davon merke ich nicht viel“, lacht er. „Jedenfalls wünsche ich mir, dass ich noch lange wach und gesund bleibe.“ Vor zehn Jahren zum 60. Geburtstag war er mit seiner Frau Sybille in New York. Und heute? „Ich soll nüchtern und pünktlich zu einer Feier erscheinen, die Freunde und Weggefährten für mich organisiert haben. Ich bin dort nur Gast.“Ich wollte immer wissen, wie weit ich gehen kann. Angst? Nein, hab ich nie gehabt.“JürgenCremer, Wismarer Urgestei